PCB上的元器件有哪些?

公开视角下的PCB科技:从创制到应用的深度解析

引言:PCB科技的探索与创新

在电子科技领域内,印刷电路板(Printed Circuit Board,以下简称PCB)的发明及其广泛应用,不仅推动了现代科技的高度融合与迅猛发展,更是智能设备基础架构的核心承载。相比早期以电线作为连接方式的传统电路板,PCB以其小型、高效、可靠以及易维护的特点,深刻改变了电子设备的架构布局与功能集成方式。本文旨在深入探讨PCB的起源、用武之地、设计之秘、色彩之谜、布局路径以及元器件集成等关键元素,为读者提供一个完整且专业视角的深度解析。

PCB的源起及其发展的历程

PCB的发明者保罗·爱斯勒,一位奥地利的工程师,于1936年在收音机中首次引入了这一革新概念。这一里程碑式的创新标志着PCB技术的开端。1943年,人们的目光转向了美军的军用收音机,爱斯勒的印刷电路板技术在这里找到了其广泛的实用性,并在此后几年内得到了跨越性的发展。1948年,美国正式认可该技术可用于商业用途,从而掀开了PCB技术在民用领域的崭新篇章。自20世纪中叶起,随着电子产品的不断微型化、精密化与高速化,PCB技术逐渐成为全球电子工业不可分割的一部分,广泛应用于通信、医疗、工控、汽车、军工、航空、航天及消费电子等行业,成为各类电子产品不可或缺的硬件基础。

创新革命:PCB设计与应用的前沿探索

选择绿色的理由:虽然PCB本身呈现出棕色,但人们常常看到的是绿色或者其他色彩的PCB表面。这种颜色习惯性的使用,主要有三大理由:一是绿色的视觉刺激相对较小,有助于生产与维修人员在长时间工作的过程中减少视觉疲劳;二是绿色物质在涂料成本上的竞争力,使得在大批量生产过程中,选用绿色成为经济高效的选择;三是从工艺角度看,利用特定颜色作为底层背景能更易于光学定位与检测设备识别,从而提高装配精度与效率。

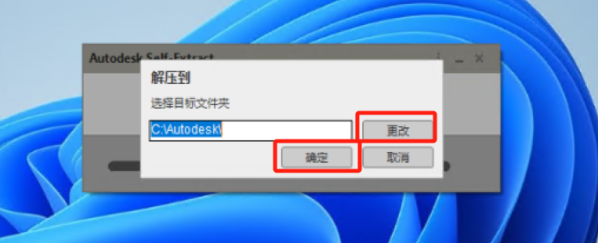

从创想到实现:PCB设计的精准蓝图:制造一块功能完整的PCB,从概念酝酿到实际产出,内蕴着多步骤的严格过程。设计始于ECAD软件的使用,连接复杂的电路回路,仅依靠软件工具与平台如Cadence Allegro、Mentor EE等。具体流程包括前期准备、结构设计、布局设计、约束设置与布线设计、优化流程、丝印排布以及最后的DRC检查与结构检查。这一系列有序进行的环节,确保了PCB能在实际应用中达到高效率,低故障率的运营标准。

元器件的魔力与奥秘:在PCB上,整齐排列的小小零件,背后蕴含着无穷的科技能量。电阻器、电位计、电容器、电感器、继电器、电池、保险丝、变压器、二极管、晶体管、LED灯具、开关等,每一件都是不可或缺的组件,共同铸就了PCB的神奇魔法。其作用不一,涉及信号处理、能量存储、电流控制、温度感知等方方面面,确保电子设备稳定、高效地运行。

无导线的力量:PCB设计的核心秘密:或许令人惊奇,PCB设计与构建不存在对实体导线的需求。它们采用铜层和蚀刻技术来传输电流,并连接电子组件,彻底摒弃了传统电缆的束缚。这一突破使得电子设备得以大幅缩小,同时也简化了维护与升级流程。

结语:持续创新驱动的未来景观

在科技的长河中,PCB技术不仅体现了从“物理规则到数字逻辑”的奇妙转变,更以其创新的力量为各种电子产品的微型化、功能集成化赋能。随着科技的不断跃升,未来的PCB设计与制造将面临更高级别的挑战与机遇,数据处理的高速化、设备功能的集成化、材料应用的智能化等等将成为主流趋势。深入理解PCB的技术脉络,不仅是电子工程师的必修课,也是广大科技工作者探索前沿科技与未来创新的重要钥匙。

[文章来源于网络]

更多PCB相关知识,请关注深亚电子